また、ライフサイクルCO2は、建物建設から廃棄までに発生するCO2の総排出量を示します。

イニシャルコストとランニングコストの割合は、約3:6.5といわれています。

さらにランニングコストを細分するとエネルギー費、保全費、改修・更新費、具体的には、水道代や電気代、冷暖房にかかる光熱費用のほか、メンテナンスにかかる費用などです。

この割合の数字でわかるようにランニングコストは思ったより大きな割合です。

特に光熱費、保守管理費で約30%の割合です。

また修繕、改修費も25%にもなります。ライフサイクルコストを考えた建物は、このランニングコストを軽減するために建設時に配慮し設計、建設します。

多少イニシャルコストが高くなっても、一般の建物よりも光熱費がかからなく、修繕のサイクルも長いライフサイクルを考えた建物はお客様に大きなメリットを与えてくれます。

冷暖房設備機械が最もエネルギーを消費するのは、駆動時の状態です。

寒い室外から帰って来たとき、室温も外気に近い温度の状態になっているため部屋全体を快適な温度に高めるためには、最大限の駆動が長時間必要となります。夏季の冷房使用時も同様な状態です。

24時間冷暖房換気セントラルシステムは、24時間冷暖房が作動している状態です。一見不在時には、消費するエネルギーが無駄なようでありますが、外出時には温度設定を3~4度下げておけば帰宅時の駆動には、ボトムアップ程度のエネルギー消費でおさえられます。勿論24時間冷暖房セントラルシステムを行う場合には、断熱性能及び気密性能を高めた建物にすることが前提条件です。

又、各部屋ごとの個別冷暖房システムとの比較においてもエネルギーの消費が少ないことも某メーカーからの資料によって実証されていおります。

24時間冷暖房セントラルシステムのイニシャルコスト(設備費)は高くなりますが、建物のライフサイクルコストを比較すると大きなメリットがあります。

そして建物室内環境は、どの場所にいても均一の温度、湿度環境を保つことができ、温度差による人体のストレスを感じさせることなく、どの部屋にいてもTシャツ一枚で過ごすことのできる快適な空間にすることができます。

さらにこのシステムは、皆さんがお困りのカビ、ダニ対策ができることが大きな利点の一つです。建物全体の空気をゆっくりと循環させて新鮮な空気と入れ換え、温度、湿度を一定にすることによりカビ、ダニの発生を防ぎます。お客様によっては部屋にほこりがたまらないので掃除の回数が減ったとの意見もあります。

◇新鮮空気を入れ替える時の熱交換システム効果

2003年7月から施行されたシックハウス対策技術基準(建築基準法施工令第20条)により換気設備の設置義務化によりほとんどの建物に24時間の換気設備を設けなければならなくなりました。

イニシャルコストを抑えるために自然給気と機械廃棄の第三種換気方式が一般的に、多く使われています。

この方式は、せっかく暖めた空気(夏は冷やした空気)をどんどん捨て、冷たい給気(暑い空気)を直接取り入れることとなる。

当然、冷暖房のエネルギー消費が多くなるということである。

これに対して、24時間冷暖房換気セントラルシステムは、この熱交換システムが組み込まれており、新鮮空気を換気するときに室内の熱をそのまま残し熱交換するので省エネに大きな効果があります。

又、自然換気も田園風景に囲まれた環境に建つ建物であれば別ですが、現在は、窓を開ければ排気ガスによる影響がほとんどの場所で生じています。

自然換気だけに頼れる地域は、だんだんと失われています。24時間冷暖房換気セントラルシステムの場合は、建物全体をゆっくりと新鮮な空気を機械換気で行うことができます。

特に湿度コントロールができた新鮮な空気ですからカビやダニも発生しません。当然、建物の耐久性も高める効果もあります。24時間冷暖房換気セントラルシステムは、快適に、安全に、長く住むためには欠かせない条件の一つです。

ライフサイクルコストが軽減できると言うことは、ライフサイクルCO2も比例して軽減できると言うことです。まさしく、24時間冷暖房換気セントラルシステムは、実用的な意味で周辺環境、地球環境にやさしいエコロジーなシステムです。

季節によっては、直射日光を取り入れたい冬季があれば、真夏の直射日光は遮光し、熱負荷を軽減することが必要があります。

又、省エネルギーの理由だけでなく、建物の耐久性を維持する意味でも、日照・日射をうまくコントロールすることはエコロジーな建物を建設する要因の一つに考えられます。

日本では季節により太陽高度が異なるります。冬季は低く、夏季は高いので建物の庇の長さをうまく利用して夏季は、遮蔽し室内に太陽熱を取り込まないようにし、冬季は太陽熱を十分に取り入れるように配慮します。

光をうまく室内に取り入れる方法としてハイサイドライトやトップライトがあります。これらは、建物内に自然光を取り入れ快適な空間を演出することができます。

ハイサイドライトは、吹き抜け空間などの高かい壁の位置に窓を設置し、側面から採光を取り入れる方法です。室内に均一な光を取り込み、やわらかい光が上部より広がって下りてきます。室内の壁面を明るい色合いにすることによりさらに効果を与えます。

トップライトは屋根にあけられた天窓。トップライトは、1960年代以降住宅に多用され、建物で奥深い部分の照度を確保したり、隣地に建物が迫って採光が十分でないとき、又、直接開口部が部屋に面しない廊下などに有効な採光方法です。昼間に人工照明に頼らないようにし、省エネルギーとして有効でもあります。注意点としては、南側、西側に面した場合は、夏場の直射日光の遮蔽が必要となります。北側に面したトップライトは、比較的均一な採光が取り込むことができます。

シックハウス症候群は、新築や改築の建築や家具などの材料から揮発する揮発性有機化合物が原因となって人体に吸収されたり接触することにより、めまいや吐き気、呼吸器官の異常などの健康障害を引き起こす症状です。

症状はそれだけでなく専門書には、知覚障害、精神障害、免疫障害、気道障害、自律神経障害、消化器障害、運動障害などと人体のほとんどの器官、機能に影響をあたえているといわれています。

現在、皆さんがご存知のホルムアルデヒドはほんの一つの有害物質であり、東京都では、40種類以上の人の健康に障害を及ぼす有害化学物質として基準を定めている他、環境省の中央環境審査会大気部会では200以上の有害大気汚染物質が発表されています。

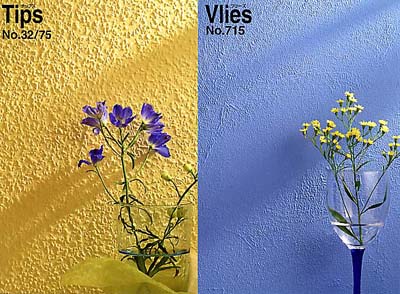

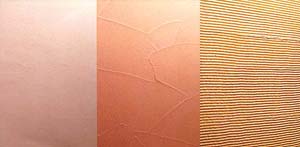

人体に有害な物質には接着剤や塗料などに含まれる揮発する揮発性有機化合物だけでなく、建材に処理されたりカーペット消毒に用いられる殺虫・殺菌剤も含まれます。さらに皆さんの部屋に使われている壁仕上げのビニールクロスは発がん性物質の可塑剤が使用されています。カーテンに使われている防炎剤も含まれます。

このように私達の周りには、かなりの有害化学物質が使われています。

さらに申し上げると天然の木材のヒノキやヒバ材のにおいに反応し頭痛を起こす方もおります。

シックハウス症候群は有害化学物質だけではありません皆さんが日々悩まされているダニ、カビもその中に含まれています。さらに驚かされることには、ダニ、カビを除去する防ダニ防カビ材にも、有害化学物質が含まれていることがあります。ダニ、カビ防止は建物の根本的な換気の仕組みや断熱性能、湿度のコントロールといった十分な知識を待った専門家であれば解決できることです。

さてこれらの対応についてですが、建築にあたての専門的な知識を持っている設計事務所、ビルダーを選定することからお勧めいたします。

まずは、有害化学物質の無い建材あるいは少ない建材を選定することから対策がはじまります。

また、完了後の換気だけでは不十分で工事期間中の換気は重要です。入居前までになるべく揮発性のある揮発性有機化合物を揮発させ排除することは有効です。

さらに私共の事務所は、材料を選定するにあたりお客様のご家族全員に材料の臭いをかいでいただき問題ないかを調べます。

ジカルな壁紙

アパートメンツ33 2階

フォレストビル4F

Fax:03-3668-2457

フラット増沢2F

Fax:03-3491-2863

又、同時に気密性能を高めることは必然的なことです。住宅を高断熱化しようとする動きは1973年におきたオイルショック以降にはじまりました。

当時は壁内に厚い断熱をただ詰め込むだけの工法であり、気密性を考慮した工法を取らない事により、隙間から通気が出入りし、せっかく暖められり、冷やされた室内温度が厚い断熱材が入っていても効果が半減してしまい熱損失が大きかったのです。

さらに快適な室温を保つために冷暖房設備機械をフルに作動させ、燃料消費を増大していました。

1999年ごろから断熱性能を高めることと気密性能を高めることを一緒に行う高気密高断熱工法の必要性が行政側からの指導によりやっと住宅業界にもこの考え方が浸透していきました。これにより冷暖房負荷を効果的に軽減し、より建物のライフサイクルCO2及びコストの削減計ることができるようになりました。

最近、外断熱でない建物は、欠陥住宅であるという間違ったうわさが流れています。外断熱は確かに利点がありますが一般に行われている内断熱でも問題はありません。

問題は外断熱でも内断熱でも同じですが専門用語ですがヒートブリッジを作らないことです。つまり断熱材の無いところを作らないことです。

また、構造の木材も断熱性能も十分ありますので構造材と断熱の接する部分を丁寧に施工すれば問題ありません。工法の問題ではなく施工精度の問題です。

本来外断熱の考え方は、鉄筋コンクリート造の建物の断熱と蓄熱効果に大きなメリットがあります。

共同住宅は、各所に自然環境に考慮した建物をつくり実現している。排水汚水を敷地内で自然浸透で処理している他雨水利用も行われています。

公園の一角に細分化されたリースの土地を借地人が自由に田舎を再現した場所があります。畑や人口池をつくり、そこに少しずつ小動物が生息し始め、近隣の学校の田舎暮らしの体験学習が行われています。

屋上緑化は、景観だけでない屋根の断熱に効果があり自然環境を配慮したエコハウスの手法の一つです。そのほかには、自然換気、自然素材、太陽光や太陽熱、さらに集中暖房を考慮した共同住宅です。